前段时间黄金价格一涨再涨,创了好几年来的新高,一时间黄金成了热门话题。不过最近又跌价啦,大家金首饰可以做起来啦!

其实自古以来,黄金就一直是首饰界的“C位”选手,用珍贵的黄金制成的首饰备受人们的追捧。今天我们就来康康古代的黄金首饰吧。

金步摇云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。

金步摇——这种以黄金制成薄片状的花或叶,起源于起源于西方的特殊装饰——摇叶,从顿河流域(位于俄罗斯境内)传到东方。

《如果国宝会说话》第三季中的花树状金步摇,曾属于燕国的主人,现在馆藏于辽宁省博物馆。它的基座称为金博山,用来与头发缠绕,将其固定在头上。金博山为托,步摇枝弯曲成环,其顶部若即若离的挂着薄薄的金缀叶,随风摇曳。从公元1世纪开始,从阿富汗到中国的内蒙古、辽宁,东至韩国、日本,都有类似这样的冠饰出土。

围绕着这种金叶片还有一系列金质饰品,这些饰品尤其流行于王室贵族之间,东至日本奈良,西至阿富汗,明明灭灭之间串联起了一部亚洲装饰美学的流行史。

十六国到唐朝,政权交替频繁,军队长途跋涉,被一座座城门隔阂,然而人们对美的渴望是无法被隔阂的,这些金步摇在无形中见证了一代代匠人对美的追求。

明代发簪发簪——原是用来固定头发的工具,不分男女,都会佩戴。后来渐渐演变成妇人头发的装饰品,更有“戴金翠之首饰,缀明珠以耀驱”的说法,发簪逐渐成为身份的象征。

明代是封建社会后期的鼎盛时期,生活富足,人们就有闲情逸致花时间花金钱来追求美。明代的各类发簪,尤其是贵族阶级的发簪,不管是工艺制作还是设计都达到了前所未有的顶峰。而且样式多种多样,插戴方式形成一套规则,每款发簪都有特定的名称和佩戴的位置。

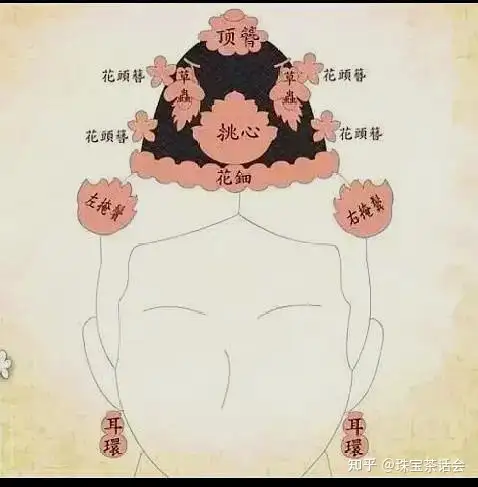

下面这幅图就表现了明代妇女的发簪戴插样式。

而南京——明代早期的首都,洪武、建文、永乐三朝长达54年,虽然后来朱棣迁都北京,但仍有不少开国功臣、皇亲贵族和文人士子的根在南京。所以这些达官贵族留下大量珍贵墓葬,如徐达家族墓、沐英家族墓等。

这些墓葬出土的发簪,从材质上看,金簪和银簪最为常见;从设计题材来看,以植物、动物、佛教内容最为常见;以工艺来说,常见的有累丝、镶嵌,辅以焊接、炸珠等细工,可见明代工匠技术之成熟。

这件自徐达家族墓出土的菊花形金簪,簪头运用了比较特殊的工艺做法,用累丝技法制作出一个倭角方台,再用细金丝盘出两重花瓣,形成一朵盛开的菊花。另外,还有梅花形的花头簪顶,直径不同,有的花心会镶嵌玉石作为点缀。

这件沐昌祚墓的牡丹花叶金簪,全金打造,花茎是弹簧式的,妇女佩戴在头上时会随风摇动,可谓妙“步”生花。和前面说的金步摇,在设计元素上是不是有点相似呢?

这件徐达家族墓出土的螭纹金簪,是用金片卷成,簪首錾团螭纹,通体捶揲出二螭龙,簪脚錾两螭相对。从螭纹题材推测影视男性固冠用簪。

这件佟卜年妻陈氏墓出土的蜘蛛形嵌宝石金簪的造型很特别,以蜘蛛为题材,八根金线盘绕成蜘蛛的八只腿,头和身则是用各一颗红、蓝宝石嵌成。整只簪子显得特别又可爱,不知道它的主人是怎样有趣的人。

这件徐俌夫人朱氏墓出土的金累丝凤簪,凤踏祥云,欲展翅高飞,气势恢宏,非王公贵族不可驾驭。据说出土时还在徐俌夫人朱氏的攒珠如意灵芝凤冠上插着呢。

而凤鸟头部则是以金珠制成,运用到了一种叫做炸珠的工艺。炸珠就是将黄金熔成液体,滴入水中,制成大小不一的金珠,再将其焊接在各种装饰物品上。

这件徐膺绪墓出土的凤穿牡丹金簪,是以金丝垒成卷草纹样衬底,簪顶是用金丝盘成别致的如意云纹,凤凰穿云而出,做工考究。

这种金簪都是采用了累丝工艺,另外还有其他出土发簪如徐俌夫人墓的梅花凤凰纹金簪、牡丹凤凰纹金簪,都是运用累丝做成卷草纹衬在簪首底部,在再其上用累丝做出各种各样的花鸟图案。

明代发簪以佛教为题材的造型也比较多见。据说明代女子盛装是会用各种首饰把满头装饰得几乎不露发,由于这些各式各样的簪插戴的位置不一样,所以有了各种命名,戴在挑心位置的簪即称为挑心。

这件徐达家族墓出土的佛像形金挑心,簪顶是一尊神态慈祥的佛像,趺坐于莲花宝座上,螺髻、袈裟衣纹清晰可见。

而这件沐晟墓出土的圆形佛字金簪,簪首为圆形,刻有阳文“佛”字,上方装饰有细金丝纽结而成云形纹。“佛”与“福”谐音,取其幸福美满的寓意。

镶嵌工艺是明代发簪制作中最奢华的一种装饰手段。中国古代工匠在镶嵌时不会对宝石进行切割加工等,大多数是随其原始形状填充在簪子上,运用的宝石种类有红宝石、蓝宝石、绿松石、琥珀、水晶、猫眼石等。

这组嵌宝石金头面原属于沐斌的侧室夫人——梅氏,而沐斌是明朝开国功臣沐英之孙,袭封黔国公。这组头面共六件,虽然形状各异,但元素统一,皆以黄金镶嵌红、蓝宝石,做工细致,精巧华丽,色彩艳丽璀璨,实属头面中的精品。

何为头面?

头面是指以簪、钗、坠等首饰进行插戴头部的整套头饰。一整套头面首饰大致包括:三支发梳,钗一对,步摇一对,唐代有额饰。王公贵族的头面材质多为金银珍珠玳瑁宝石,一般百姓也会用木质。

这对1958年江西南城明代墓葬出土的金嵌宝石发簪现馆藏于江西省博物馆。以黄金打造祥云纹,中间镶嵌红、蓝宝石,造型精美别致。

除了以上这些一看就大气奢华的发簪,还有一些雅致趣味的发簪。

这件收藏于常熟博物馆的明金镶玉如意形发簪,造型就特别有趣。簪首为精致到叶脉都能看清的白玉莲叶,其上乖巧地趴着一只足金的小螃蟹,玉叶外沿及簪针都是足金打造的,富有江南水乡特色。莲叶与螃蟹的组合经常在明代饰品中出现,取其“科甲连登(第),连中科甲、一甲一名”的美好寓意。

清代发簪到了清代,在被迫打开国门的同时,一些珠宝技艺也传入中国,而满、汉等各种文化的融合也使发簪款式更加多元化。

这件金镶宝石蜻蜓簪,簪针为银质,簪首以金累丝制成蜻蜓状,须端嵌珍珠,腹部、翅膀镶嵌红宝石,尾部及飘带处点翠。据说取材是因为“蜻蜓”与“大清安定”谐音(然鹅并没什么用)。

这件金镶珠宝松鼠簪,整体金质,两端各嵌饰一粒红宝石,较粗的一端錾雕出松鼠和树枝的形状,并嵌碧玺1粒、珍珠2粒。松鼠这个题材在古代还是颇受受人喜爱的。陆游有诗云“茂林处处见松鼠”。传统纹样中,常将松鼠和葡萄组在一起,有送子多子之意。

这件金錾连环花簪,整体为金质。簪身錾刻成连环状,顶端有一环弯曲,嵌一粒珍珠,另一端呈长尖形。背面中部有“德裕”、“足金”等金店戳记,说明此金簪是清代中晚期在宫廷之外的金店订做或购买的。这是因为清末期由于财力不足,宫廷造办处的规模逐渐缩小,许多金器珍宝只得委托民间金店制造或购买。

扁方除了发簪,还有另一种满族妇女梳旗头时用来装饰的发饰——扁方。在不少古装电视剧中,我们都能看到清朝妇女的旗头,其中有种头型叫两把头,而扁方就是梳两把头时的主要头饰。

在载涛、郓宝惠两人合写的《清末贵族之生活》一文中,曾讲道:“满族女子平时梳两把头,式样简朴。皆以真发挽玉或翠之横‘扁方’上。”像上图那样,横插于发髻之上,类似发冠一样的就是扁方。扁方的作用类似古代汉族男子束发时用的长簪,也许扁方就是由此而演变过来的。

这件金镂空镶珠扁方,装饰有镂空花叶纹,两端在镂空处分别用翠、碧玺和珍珠填嵌枝叶、花瓣及花蕊,周边嵌以珍珠,断接处包以银箍,整体轻盈,配色清新。扁方背面有“宝华13”、“华13”两方戳记,同样显示它是宫外金店采购或制作的。

不过清代扁方的质地少数为金、银制品,大多数为白玉、青玉,今天的主角是金质饰品,所以就不过多赘述了。

看了这么多美轮美奂的金发簪,不仅感叹古代珠宝匠人,无论是从设计概念,还是对金的制作工艺上,一点都不输给现在的珠宝大牌。金制首饰也不是一成不变、单调乏味的,作品的好坏都在于设计想法和工匠技艺的细节之中。

下期小仙男将为大家继续带来古代的“金”彩首饰——耳饰、颈饰、手饰。